Aufgrund teurer Flächen, Futterknappheit und der Kälbervermarktung beschäftigen sich viele Milchkuhbetriebe zunehmend mit einer optimalen Organisation ihrer Herdenremontierung. Das funktioniert aber nur nach einem strikten System. Mit der Genotypisierung weiblicher Tiere, dem Einsatz von gesextem Sperma oder der Strategie „Beef on Dairy“ gibt es heute gute Möglichkeiten, die Remontierung systematisch zu planen. Dazu gehören definierte Ziele und regelmäßige Dokumentation.

Die folgenden fünf Schritte helfen Milcherzeugern, systematisch zu selektieren, zu besamen und zu remontieren. Mit dem Ziel, die beste Nachzucht aufzuziehen, Kälber möglichst wirtschaftlich zu vermarkten und erfolgreich Milch zu produzieren.

1. Aufzuchtkosten kalkulieren

Remontierungskosten sind der zweithöchste Kostenblock in der Milchproduktion. Die tatsächlichen Kosten im eigenen Betrieb zu kennen, ist eine wichtige Grundvoraussetzung für die systematische Remontierung. Je nach Flächenausstattung, Stallungen, Futter oder Kooperationspartner, kann es sich durchaus lohnen, alle weiblichen Tiere aufzuziehen. Eine entscheidende Rolle spielen hierbei aber auch die Vermarktungschancen. Bei ausreichend Ressourcen und guter Tierqualität können abgekalbte Färsen gewinnbringend vermarktet werden. Für andere Betriebe führt kein Weg daran vorbei, Kälber möglichst schnell zu verkaufen. Die regelmäßige Kalkulation der Aufzuchtkosten kann zudem helfen, Schwachstellen innerhalb der Aufzuchtperiode aufzuzeigen.

Durch die optimale Ausnutzung der Aufzuchtleistung und eine exakte Planung der benötigten Tiere lässt sich die Effizienz der Jungviehaufzucht steigern.

Thorben Vedder, HS Osnabrück

Beispiel: Auswertungen einer Bachelorarbeit an der Hochschule Osnabrück zeigten, dass die Aufzuchtkosten eines Betriebes aus Nordwestdeutschland mit 130 Holsteinkühen bei 2.161,46 Euro (2,75 Euro pro Tag) liegen. Zur Remontierung benötigt er jährlich 27,5 Färsen. Werden nur diese Tiere erzeugt und aufgezogen, stehen dem Betrieb 57,9 Kühe für die Besamung mit Fleischrassen zur Verfügung.

2. Benötigte Nachzucht berechnen

Grundsätzlich hängt die Selektionsintensität bei der Nachzucht von den vorhandenen Ressourcen im Betrieb ab. Je nach Platz- Futter- und Flächenverfügbarkeit können mehr oder weniger Tiere aufgezogen werden. Wenn nicht vollständig auf eine Aufzucht verzichtet und abgekalbte Färsen zugekauft werden, benötigt jeder Milchkuhbetrieb aber mindestens die Anzahl an Jungtieren, die er zur eigenen Herdenremontierung benötigt. Die nötige Anzahl zur Remontierung errechnet sich anhand der Remontierungsrate, den Aufzuchtverlusten und dem Erstkalbealter.

Benötigte Nachzucht pro Jahr:

Herdengröße x (EKA / 24) x Remontierungsrate x (1 + % Aufzuchtverluste)

Um auch höheren Aufzuchtverlusten, Aborten, ungeplanten Merzungen oder sonstige Vorkommnissen gewappnet zu sein oder auch nach der ersten Kalbung noch Möglichkeiten zur Selektion zu haben, ist es sinnvoll, noch einen zusätzlichen Puffer einzuplanen (z.B. 5%). Dieser Puffer wird in der Formel ergänzt:

x (1 + % Puffer)

Beispiel: Ein Betrieb mit 500 Kühen und 10% Aufzuchtverlusten benötigt bei einer Remontierungsrate von 25% und einem EKA von 24 Monaten demnach 138 Nachzuchttiere. Bei einer Remontierungsrate von 35% und einem EKA von 26 Monaten werden 209 Tiere für die eigene Herde benötigt.

Werden nur die tatsächlich benötigten Jungrinder aufgezogen, wächst die Bedeutung der Aufzucht. Denn so spiegelt sich die Aufzuchtintensität unmittelbar in der eigenen Herde wider. Hinzu kommt, dass nicht viel Puffer vorhanden ist, um bei den abgekalbten Tieren noch einmal zu selektieren. Sind insgesamt weniger Aufzuchttiere im Stall, sollten die vorhandenen Ressourcen deshalb entsprechend intensiver genutzt werden.

Auch das viel diskutierte Thema einer verlängerten Zwischenkalbezeit und die gesellschaftliche Kritik am Umgang mit Kälbern betrifft die Remontierung. Werden insgesamt weniger Kälber geboren, muss das bei der Remontierungs- und Besamungsstrategie bedacht werden, ggf. also mehr Tiere mit (gesextem) Holsteinsperma besamt werden. Gleichzeitig zielt die Strategie aber auch darauf ab, die Nutzungsdauer zu erhöhen, wodurch wiederum weniger Kälber zur Remontierung benötigt würden.

Der Umgang mit Kälbern gerät zunehmend in die Kritik. Strategien wie zum Beispiel verlängerte Laktationen könnten die gesellschaftliche Akzeptanz verbessern.

3. Selektion nach Entwicklung, Gesundheit und Genetik

Bei der Suche nach der besten Nachzucht, die für die eigene Remontierung genutzt werden soll, hilft ein Blick auf die Gesundheit, Entwicklung und Genetik der Kälber. Alle drei Faktoren können sowohl im Kälber- als auch im Jungrinderalter genutzt werden. Verschiedene Studien belegen, dass die Tageszunahmen und Gesundheit der Kälber mit deren späterer Milchleistung zusammenhängen. Besonders deutlich werden die Unterschiede bei den Tieren, die zur schwächsten Gruppe gehören, das heißt am wenigsten gut entwickelt sind.

Eine Selektion anhand der Entwicklung und Krankheitshistorie von Jungtieren ist sinnvoll, kann aber erst spät erfolgen. Zudem wird nur im Hinblick auf das individuelle Tier selektiert, ohne den Zuchtfortschritt oder den Nutzen für zukünftige Generationen zu betrachten. Unabhängig von der Aufzuchtleistung lässt sich der Zuchtfortschritt heute vielseitig, schnell und vor allem objektiv durch die Analyse der Genetik bestimmen. Neben der Selektion nach Kuhfamilien oder Elterndurchschnitt (PA) bietet die Genotypisierung der weiblichen Nachzucht sichere Informationen der Tiere, die sowohl für die Selektion als auch die spätere Anpaarung genutzt werden können.

Eine Kombination aus Krankheitshistorie, Entwicklung und Genetik hilft, die richtigen Selektionsentscheidungen zu treffen.“

Tobias Wellie, Semex Deutschland

Anhand der Typisierungsdaten lassen sich betriebsindividuelle Selektionsgrenzen aufstellen. Diese Grenzen anhand von Zuchtwerten sollten mindestens einmal jährlich kontrolliert und ggf. angepasst werden. Je nach Bewertung eines Tieres werden die anfallenden Maßnahmen festgelegt (Verkauf, Besamung, Spülung, Trägertier etc.). Die Genotypisierung des weiblichen Bestandes kostet je nach Anbieter zwischen 20 und 30 Euro pro Tier. Damit sich die Kosten im eigenen Betrieb rechnen, müssen die Daten gezielt genutzt werden! Nur die Ergebnisse alleine bringen keinen Fortschritt.

Genomische Zuchtwerte weiblicher Tiere dienen als objektives Herdenmanagement-Tool. Vier Milcherzeuger berichten über den Nutzen für Selektion und Anpaarung.

4. Besamungsstrategie festlegen

Selektion und Besamung gehören zwangsläufig zusammen. Zum einen, weil neben der tatsächlichen Selektion von Einzeltieren bereits mit der Bullenauswahl eine Selektion für die nächste Generation vorgenommen wird. Zum anderen, weil die Selektion der Jungtiere auch über deren anschließende Besamung entscheidet. Je mehr Tiere man also als „gut“ einstuft und entsprechend zur weiteren Zucht mit (gesextem) Holsteinsperma besamt, desto größer ist die spätere Auswahl an Jungtieren und andersherum.

Gesextes Sperma sinnvoll einsetzen: Eine intensive Selektion der weiblichen Holsteinkälber sorgt für einen größeren genetischen Fortschritt in der Herde. Um den maximalen Zuchtfortschritt zu erreichen, kann es deshalb sinnvoll sein, die besten Jungrinder mit gesextem Sperma zu besamen. Wird fest mit dem Einsatz von gesextem Sperma geplant, können zudem mehr „schlechte“ Tiere mit Fleischrassen besamt werden, da entsprechend mehr weibliche Kälber für die Remontierung einkalkuliert werden können. Gleichzeitig verhilft gesextes Sperma in der Regel zu leichten Kalbungen.

Ein höherer genetischer Fortschritt, ein höheres Einkommen durch Kreuzungskälber und leichtere Kalbungen sprechen für gesextes Sperma.“

Claus Langdahl, Senior Breeding Manager, VikingGenetics

Um gute Besamungserfolge zu erzielen, muss gesextem Sperma aber bedacht eingesetzt werden. Es ist sinnvoll, gesextes Sperma nur für die erste oder die ersten beiden Besamungen und für Jungrinder oder junge Kühe mit einem hohen genetischen Niveau zu nutzen. Zudem sollten die Jungrinder entsprechend entwickelt sein und eine passende Kondition aufweisen. Bei guten Konzeptionsraten kann gesextes Sperma auch bei älteren Kühen verwendet werden.

Wer beim Einsatz von gesextem Sperma gute Besamungserfolge erzielen will, muss einiges beachten. Wichtige Tipps.

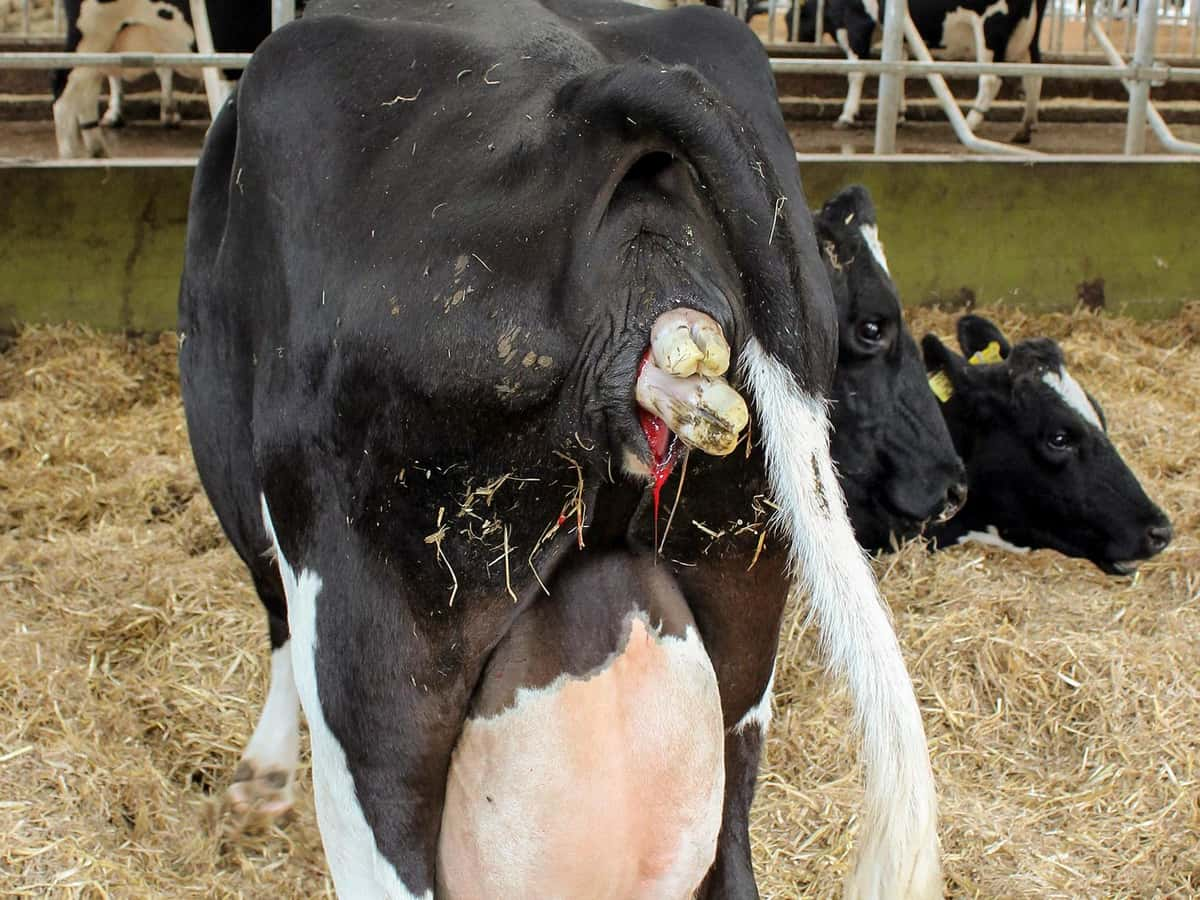

Beef on Dairy: Die Anpaarung von Fleischrassebullen auf Milchkühe kann die Kälbererlöse steigern und hat sich in vielen Betrieben etabliert. Aber: Ob die Strategie Beef on Dairy aufgeht, hängt nicht allein vom Kälbermarkt ab, sondern auch davon, wie die Kühe die Anpaarung wegstecken. Der Anteil an Tot- und Schwergeburten ist bei Kreuzungskälbern deutlich erhöht. Deshalb eignet sich diese Strategie grundsätzlich tendenziell nur für Kühe.

5. Dokumentation und Beratung

Eine systematische Remontierung funktioniert nicht ohne Dokumentation. Das gilt sowohl für die Gesundheitsdaten von Kälbern, die Typisierungsdaten als auch die Selektionsgrenzen und die entsprechenden Besamungen. Besonders praktisch ist die Eingabe der Typisierungsdaten in das eigene Herdenmanagementprogramm. Sind dort alle Daten und entschiedene Maßnahmen hinterlegt (Besamung), kann jeder Mitarbeiter direkt damit arbeiten. Das spart Arbeitszeit und Diskussionsbedarf.

Der Aufwand und die Kosten einer Genotypisierung oder dem Wiegen von Tieren macht nur Sinn, wenn man mit den Ergebnissen arbeitet!“

Tobias Wellie, Semex Deutschland

Gerade beim Einstieg in die Herdentypisierung, bei Fragen zu aktuellen Vermarktungsmöglichkeiten oder für einen zweiten Blick auf die Selektionskriterien kann die Unterstützung eines Zuchtberaters hilfreich sein. Neben der Aufstellung eines betriebseigenen Zuchtindexes und einer zielgerichteten Anpaarung können zuständige Zuchtexperten auch bei der Remontierungsplanung weiterhelfen.

Quellen: Semex Deutschland, VikingGenetics, Thorben Vedder (HS Osnabrück)

Der Einsatz von (männlich) gesextem Sperma kann Fleckviehbetrieben dazu verhelfen, die Kälbererlöse zu steigern und nur gute Kühe zur Remontierung zu nutzen.

Nehmen die Kühe im Sommer schlecht auf, führt dies häufig zu Abkalbewellen. Ein Teufelskreis, der nur schwierig zu durchbrechen ist. Diese Tipps können helfen.