Die erste Erfolgskennziffer, die einen Milchkuhbetrieb auszeichnet, ist die Milchleistung. Doch was sind die Erfolgsrezepte hoher Leistungen? Zusammen mit der Firma Ahrhoff GmbH konnten wir einen Blick hinter die Zahlen in Sachsen-Anhalt, Sachsen, Brandenburg und Hessen auf fünf Spitzenbetrieben werfen, die alle hohe Leistung und gutes Management auszeichnet.

Die erste Erfolgskennziffer, die einen Milchkuhbetrieb auszeichnet, ist die Milchleistung. Doch was sind die Erfolgsrezepte hoher Leistungen? Zusammen mit der Firma Ahrhoff GmbH konnten wir einen Blick hinter die Zahlen in Sachsen-Anhalt, Sachsen, Brandenburg und Hessen auf fünf Spitzenbetrieben werfen, die alle hohe Leistung und gutes Management auszeichnet.

Ziltendorfer Niederung GbR

Betriebsspiegel

2.800 Milchkühe

Milchleistung: 12.800 kg Jahresleistung bei 3,72 % Fett und 3,41 % Eiweiß

Ak gesamt: 100 für Tier- und Pflanzenproduktion sowie Biogasanlage

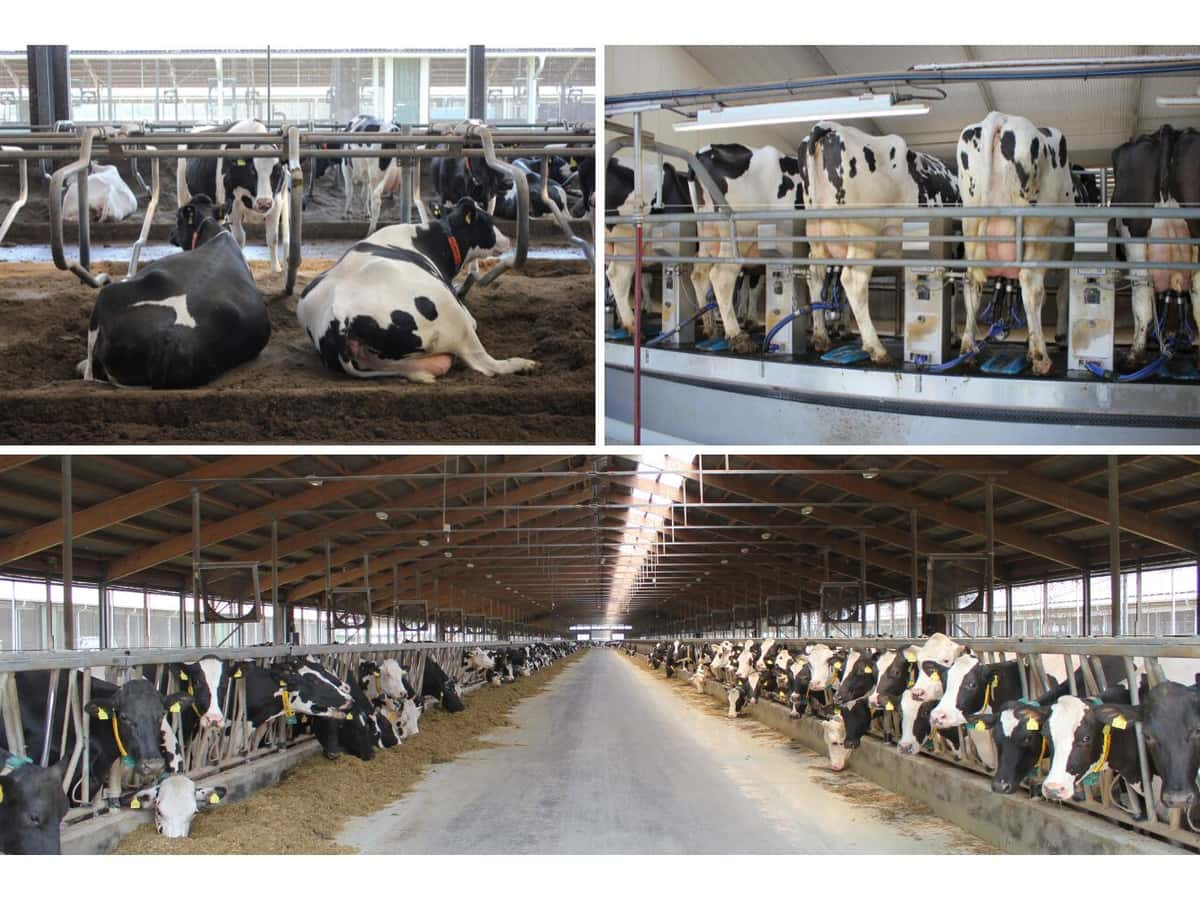

Silbrig ragen die zwei Milchsilos in den blauen Himmel. 40.000 Liter kann eines von ihnen fassen. Das kriegen die Kühe der Ziltendorfer Niederung GbR im östlichen Brandenburg schnell gefüllt. Pro Tag werden hier bis zu 105.000 Liter gemolken. Mitten auf die grüne Wiese bauten die Betriebsleiter Roman Reincke und Stefan Rothe 2014 bis 2015 drei Ställe mit je 800 Tierplätzen. Im Zweireiher stehen die Kühe aufgeteilt in 12 Gruppen á circa 200 Tieren.

- Feste Gruppen und angepasste Rationen: „Am Anfang haben wir die Gruppen noch nach Laktationsstadium eingeteilt. Mittlerweile fahren wir mit festen Gruppen, um die Kühe so wenig wie möglich umzustallen“, erklärt Reincke. In die Laktation starten alle Mehrkalbskühe in der Fresh-Gruppe. Diese Gruppe bekommt nach der Kalbung nochmal eine angepasste Ration, bevor es in die Hochleistungsgruppe mit entsprechendem Futter geht. Dort bleiben sie bis zum Trockenstehen, wenn ihre Leistung passt. In die niederleistende Gruppe wechseln die Kühe nur, wenn sie kurz vor dem Trockenstehen noch hohe Leistungen haben und abgefüttert werden müssen. Die Färsen kommen direkt nach der Kalbung in eine der drei Färsengruppen, wo sie gemeinsam mit einer Ration bis zum Trockenstellen zurecht kommen.

- Futterqualität als oberste Priorität: Die Kühe und Nachzucht werden von 1.440 ha Silomais, 320 ha Luzerne, 250 ha Dauergrünland und 230 ha Feldgras versorgt. „Gutes Futter hat für uns die oberste Priorität.“ Nur hochwertige Grassilagen werden an die Kühe verfüttert. Dafür wird das Feldgras beregnet, da die Niederschlagsmengen an ihrem Standort sonst nicht ausreichen würden. Pro Jahr liegt die Ernteleistung beim Feldgras zwischen 14 –15 t Trockensubstanz je Hektar. Die Luzerne liefert jährlich 10 –12 t TS/ha. Erfahrungen haben gezeigt, dass beim Gras und der Luzerne eine theoretische Häcksellänge von 25 mm am besten funktioniert.

Bevor das Grundfutter in den Mischwagen kommt, werden alle Mengen für den Tag aus dem Silo entnommen und auf kleineren Haufen abgelegt. „Es ist viel leichter auf diese Weise Schimmel zu entdecken“, erklärt Stefan Rothe. Außerdem kann so der Mischwagen mit kurzen Wegen befüllt werden. „Wir erreichen zusätzlich mehr Stabilität der Ration durch das Verschneiden der Schnitte über einen Zeitraum von zwei Wochen.“ Die Futteraufnahme liegt zwischen 24 kg TS bei den Färsen und 30 kg TS in der Hochleistungs-Gruppe.

- Nur für die eigene Remontierung aufziehen: „Unser Färsenanteil bei den Kühen liegt im Moment bei 30 %. Wir ziehen nur so viel Kälber auf, wie wir brauchen.“ Roman Reincke blickt zu den weißen Ohrstanzen bei der weiblichen Nachzucht. „Dafür selektieren wir genomisch und behalten nur die besten Kuhkälber. So haben wir mehr Platz pro Tier.“ Bei den Kälbern wird das Geburtsgewicht erfasst sowie nach 14 und 100 Tagen, sechs und zehn Monaten gewogen.

Im Moment liegen die Tageszunahmen in den ersten sechs Monaten bei erfreulichen 1.000 g/Tag. „Wenn sie ein Gewicht von 380 – 400 kg erreichen, werden sie besamt. Unser Erstkalbealter liegt derzeit bei 23 Monaten. Wir waren aber auch schonmal bei 21 Monaten. Die Auswertungen unseres Zuchtverbands haben gezeigt, dass das für uns das optimale Alter ist, um eine hohe Einstiegsleistung und Lebensleistung zu erreichen“, erklärt der Betriebsleiter. „Das Alter schaffen wir aber nicht dauerhaft zu halten. Wir versuchen durch die Optimierung der Aufzucht das Erstkalbealter wieder abzusenken.“

- Verantwortung übertragen: Bei der Kuhanzahl kann man nicht alle Prozesse im Blick behalten. Deshalb übertragen Stefan Rothe und Roman Reincke den Herdenmanagern viel Verantwortung. „Dafür haben sie auch viel Entscheidungsfreiheit“, meint Reincke. Im Team sind neben den drei Herdenmanagern zwei Assistenten eingestellt. Pro Melkschicht stehen drei Melker am Melkkarussell, zwei Mitarbeitende treiben nach. Das Füttern übernehmen pro Tag zwei feste Fütterer. Außerdem sind 12 Lehrlinge sowohl im Pflanzenbau als auch im Kuhstall unterwegs und weitere Mitarbeitende im Transit- und Kälberstall.

Betriebsrundgang Ziltendorfer Niederung GbR

Lübbinchener Milch und Mast GbR

Betriebsspiegel

1.900 Milchkühe

Milchleistung: 39 kg im Herdenschnitt bei 3,85 % Fett und 3,45 % Eiweiß

Ak gesamt: 70 für Tier- und Pflanzenproduktion

Im östlichsten Brandenburg, schon fast an der polnischen Grenze, liegt die Lübbinchener Milch und Mast GbR. Der Betriebsleiter Karl-Heinz Freitag steht mit dem Herdenmanager Mahmudhon Pirimov vor dem Melkkarussel, in dem gerade 72 Kühe ihre Runde drehen. Glänzend sauberes Fell und makellose Euter ziehen auf Augenhöhe vorbei. Links und rechts erstrecken sich zwei neugebaute Ställe mit Platz für jeweils 920 Kühe ins Brandenburger Land. An den Melkstand angegliedert befindet sich der Transitstall. Etwas in der Ferne sieht man auf dem Betriebsgelände die alte LPG-Anlage, wo heute die Jungrinder und Kälber unterkommen.

- Beregnung der Flächen: Auf den 1.500 Hektar zugehöriger Fläche muss Freitag mit dem niedrigen Niederschlagsmengen in der Region und den sandigen Böden mit 20-25 Bodenpunkten zurecht kommen. „Daher versuchen wir alles was geht zu beregnen, um die Qualität abzusichern“, erzählt der Betriebsleiter. Vier Kreis- und sieben Schlauchberegnungsanlagen hat er auf seinen Flächen, die fast ausschließlich für den Futterbau von Mais, Luzerne, Grünroggen und Feldgras genutzt werden.

- Just-In-Time Kalbung: Hochtragende Kühe verbringen die letzten drei Wochen vor der Kalbung im Close-Up-Bereich mit Tiefboxen. „Jede halbe Stunde wird der Bereich kontrolliert“, berichtet Freitag. Er steht zwischen den abgetrennten Abkalbebuchten. „Sobald die Füße vom Kalb zu sehen sind, kommt die Kuh hier rüber. Dann wird auch bisschen Stroh eingestreut und sie kann in Ruhe kalben.“ Über eine Eimer-Melkanlage werden die Kühe direkt gemolken und die Brix-Werte des Kolostrums getestet. Nach einem Kuhtrank geht es für die Frischlaktierenden in den Fresh-Bereich und die Bucht kann gereinigt und desinfiziert werden.

- Keine Fressfanggitter: Etwa 14 Tage nach der Kalbung verbringen die Kühe und Färsen gemeinsam in Fresh-Bereich mit Stroh sowie Tiefliegeboxen. Am Futtertisch werden die Fressfanggitter durch Nackenrohre ersetzt. Pirimov erklärt, warum das so ist: „Früher haben wir die Frischabkalber engmaschig kontrolliert und Fieber sowie BHB-Wert gemessen. Dafür wurden die Kühe fixiert. Aber die Futteraufnahme hat uns nicht gereicht. Wir sind dann auf die Idee gekommen, dass die Kühe vielleicht nicht so oft zum Futtertisch gehen, weil sie schlechte Erfahrungen haben, dort eingesperrt zu sein und aus der Laktation die Nackenrohre gewöhnt sind.“ Seit der Erkenntnis werden die Frischabkalber zweimal pro Tag visuell kontrolliert mit dem Ziel den Stressfaktor zu reduzieren und die Futteraufnahme zu erhöhen.

- Zwei Kälber pro Iglu: Die ersten vier Lebenswochen werden die Kälber jeweils zu zweit in Iglus eingestallt. „Die Kälber motivieren sich gegenseitig zum Trinken, wenn sie sich ein Iglu teilen. Dadurch steigt die Milchaufnahme“, begründet Pirimov die Entscheidung zur Pärchenhaltung. Nach den vier Wochen im Iglu geht es in größere Gruppen.

Insgesamt sechs Wochen gibt es ad libitum Kaltsauertränke für die Kleinen. Dann werden die Kälber bis zur 12. Lebenswoche sukzessiv abgetränkt. Parallel zur Tränke gibt es Kälbermüsli. „Bis zum Absetzen erreichen wir eine Futteraufnahme von 2,5 kg pro Kalb und Tag“, berichtet der Herdenmanager. Als nächstes Projekt soll ein neuer Kälberstall gebaut werden, um sich von den vielen Iglus auf dem Hofgelände zu trennen und die Haltungsbedingungen zu optimieren.

Betriebsrundgang Lübbinchener Milch und Mast GbR

Die Betriebe wurden alle im Rahmen der Ahrhoff Fachexkursion für Milchkuhhalter „Kunden besuchen Kunden“ besichtigt.

Seit 1998 melkt Christian Kalbhenn automatisch. Auf dem Friedrichshof steht ein Teil der Kühe im Kompostierungsstall. Wir werfen einen Blick in die Ställe.

Das könnte Sie auch interessieren:

Ab der dritten Laktation nur auf Stroh – Die Leistung von 13.400 kg spricht für zufriedene Kühe im Stall der Hantsche/Krome GbR. Investitionen in Kuhkomfort und gutes Management zahlen sich aus.

Familie Großhans: 130 Holsteins im Einreiher – Auch 18 Jahre nach dem Bau des einreihigen Kuhstalls ist dieser heute noch ein Vorreiter im Bereich Tierwohl. Das zeigt die Herdenleistung von 12.300 kg Milch.

Alles andere als Mainstream – Familie Suter aus der Schweiz hat mit der Dreirassenkreuzung und Weidegang für ihre Herde das Optimum gefunden.