Das WertKalb-Projekt

Ein Drittel, der jährlich in Baden-Württemberg geborenen Kälber werden im Bundesland gemästet. Der Rest – das sind ca. 41.200, davon 3.200 Biokälber – geht entweder in andere Bundesländer oder ins Ausland. Damit verbunden ist häufig ein Wertverlust und lange Transportzeiten. Ob und mit welchen Maßnahmen sich das ändern lässt, haben Wissenschaftler an der Universität Hohenheim drei Jahre lang im „Wertkalb-Projekt“ untersucht.

Zu wenig Mastkapazitäten...

Das WertKalb-Projekt

Ein Drittel, der jährlich in Baden-Württemberg geborenen Kälber werden im Bundesland gemästet. Der Rest – das sind ca. 41.200, davon 3.200 Biokälber – geht entweder in andere Bundesländer oder ins Ausland. Damit verbunden ist häufig ein Wertverlust und lange Transportzeiten. Ob und mit welchen Maßnahmen sich das ändern lässt, haben Wissenschaftler an der Universität Hohenheim drei Jahre lang im „Wertkalb-Projekt“ untersucht.

Zu wenig Mastkapazitäten vor Ort sind bisher der Grund, warum zwei Drittel der in Baden-Württemberg geborenen Kälber aktuell in anderen Bundesländern oder im Ausland gemästet werden. Oft geht dabei den Herkunftsbetrieben Wertschöpfung für die Tiere verloren. Das gilt vor allem für Biokälber, die durch die längere Tränke mit Vollmilch oftmals höhere Aufzuchtkosten verursachen, dann aber trotzdem zu einem niedrigen Preisniveau in der konventionellen Mast landen.

Ziel: Weniger schlecht zu vermarktende Kälber

Wie lässt sich das ändern? Dieser Frage stellte sich das dreijährige Projekt „Wertkalb“ in erster Linie für die Vermarktung von Biokälbern. Jetzt wurde das Projekt an der Universität Hohenheim abgeschlossen.

Eine der zentralen Schlussfolgerungen ist nach Aussage von Josephine Gresham, Koordinatorin des Projektes, dass sich jeder Einzelbetrieb abhängig vom Betriebstyp, der vorliegenden Rasse, der Betriebsgröße und dem vorhandenen Platz, der Fütterung und dem Markt, den man bedienen wolle, „seine“ individuelle Lösung finden muss.

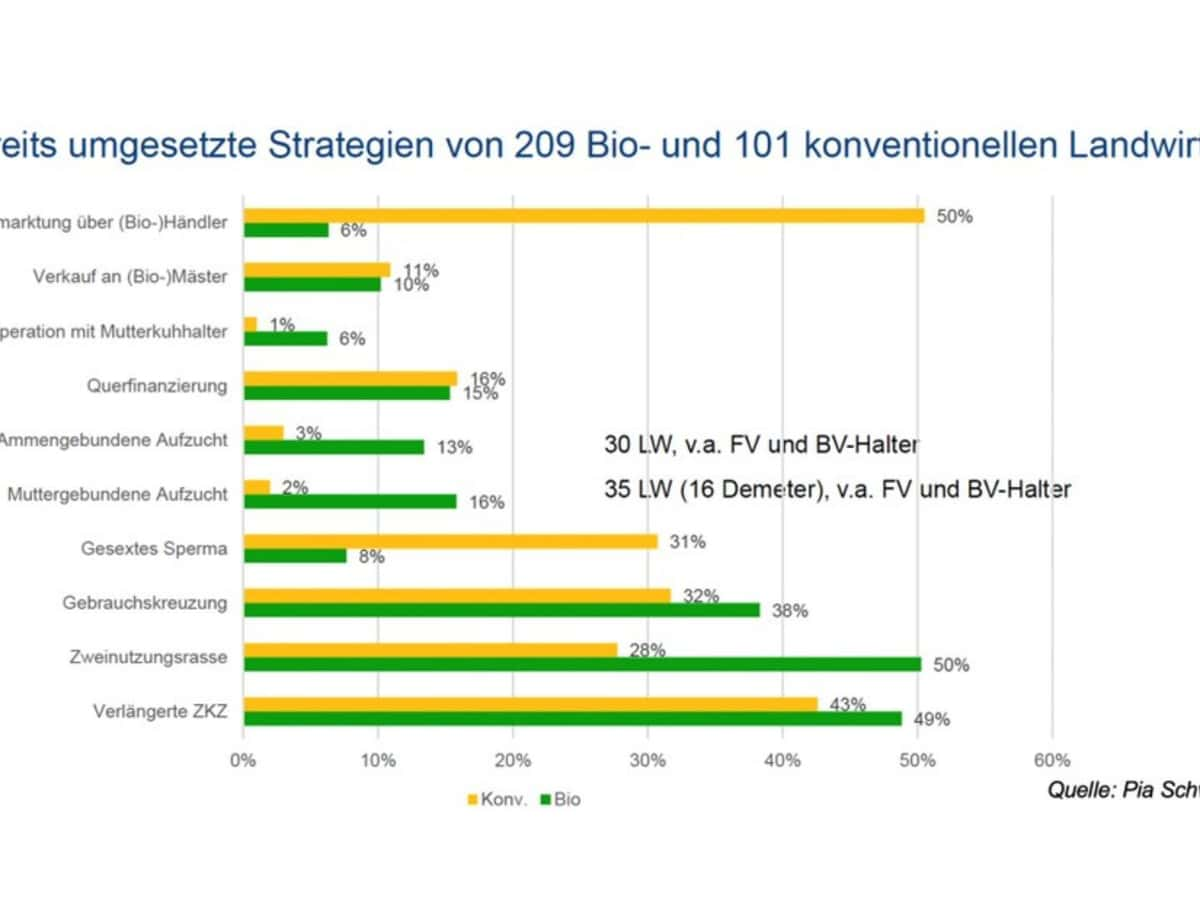

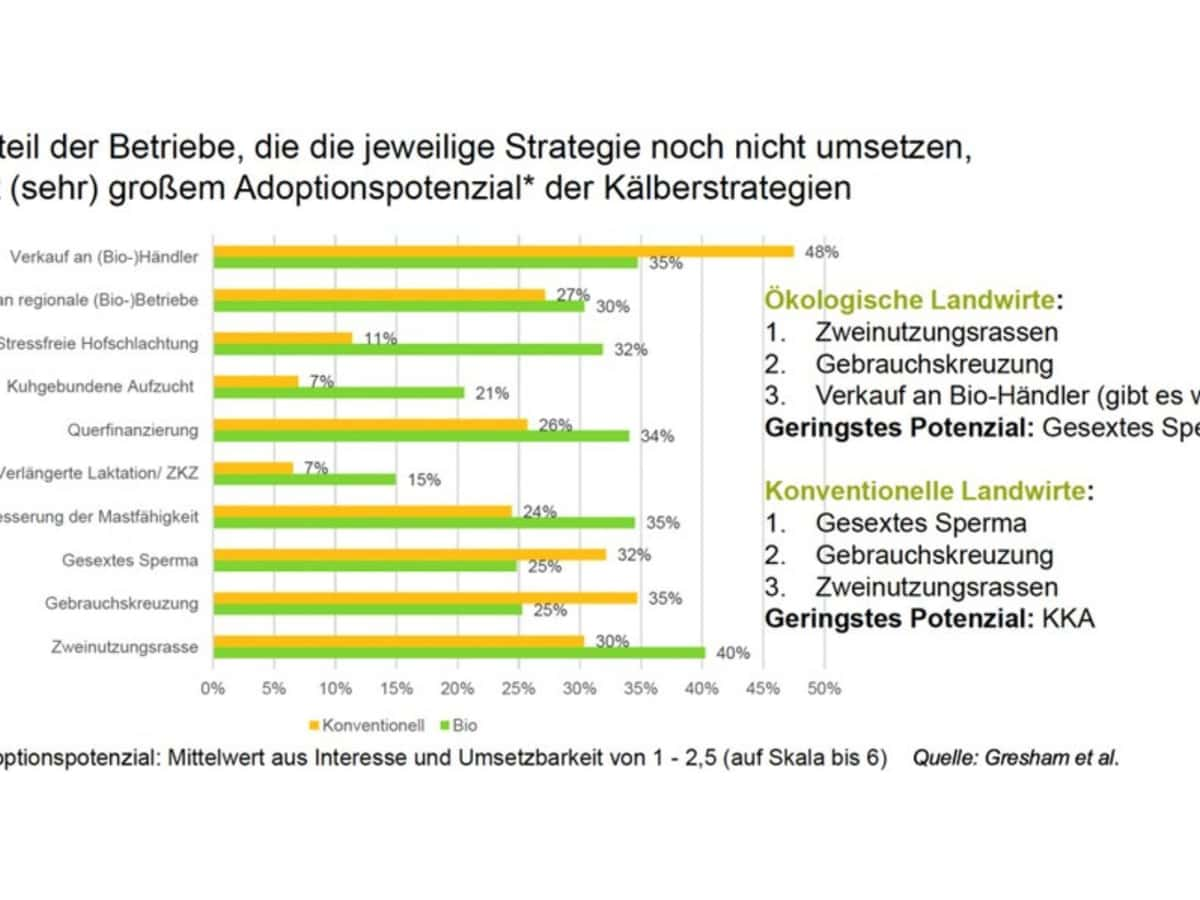

Aus einer Umfrage mit über 300 Landwirten aus Bayern und Baden-Württemberg – hauptsächlich Biobetriebe – kristallisierten sich folgende Lösungsvorschläge heraus, die in der Praxis zum Teil bereits umgesetzt werden:

- Eigene Ausmast der Kälber im Milchviehbetrieb, sofern der Platz dafür vorhanden ist.

- Einsatz von Zweinutzungsrassen: Sie erzielen durch eine bessere Fleischleistung in der Regel höhere Kälbererlöse.

- Einsatz von Gebrauchskreuzungen: Auch hier sind aufgrund der besseren Mastfähigkeit oftmals höhere Erlöse erzielbar.

- Verlängerung der Zwischenkalbezeit: Dadurch wird der Anfall möglicherweise unnötiger Kälber im Betrieb reduziert.

- Einsatz von gesextem Sperma: Ziel ist dabei, weibliche Kälber von Kühen zu erhalten, die für die Nachzucht (Remontierung) wertvoll sind. Der Rest wird mit einer Fleischrasse eingekreuzt und erhält dadurch ein besseres Vermarkungspotenzial durch die höhere Mastfähigkeit.

- Ammen- oder Kuhgebundene Aufzucht: Mit dieser Art der Haltung kann die Premiumqualität des Kalbes dem Kunden besser vermittelt werden.

- Querfinanzierung der teureren Aufzucht durch einen höheren Milchpreis: Erste Erzeugergemeinschaften oder Initiativen wie z.B. die Demeter-Heumilchbauern oder die Bruderkalb-Initiative berücksichtigen den Mehraufwand in der Aufzucht über einen besseren Milchpreis. Auswertungen im Rahmen des Projektes haben gezeigt, dass eine Ammengebundene Aufzucht für zwölf Wochen unter Umständen eine geringere Querfinanzierung erfordert als eine herkömmliche Eimertränke und diese nochmal weniger als eine muttergebundene Aufzucht.

- Feste Kooperation mit Mutterkuhhaltern, die die Kälber abnehmen. Sie könnten z.B. an einer Amme weiter großgezogen werden und sind bis zu einem Alter von 8 Monaten als Weidemastkälber vermarktbar.

Mastfähige Kälber bleiben in der Region

„All diese Lösungen zielen zum einen darauf ab, die Zahl der weniger mastfähigen Kälber zu verringern. Denn je mastfähiger die Tiere sind, umso höher sei die Wahrscheinlichkeit, dass sie in der Region gemästet würden. Kälber der Milchtypen gehen eher weiter weg und haben einen geringeren Marktwert“, stellt die Doktorandin fest.

Auf der anderen Seite verfolgten die Maßnahmen das Ziel, über die Verbesserung der Aufzuchts- und Haltungsbedingungen der Kälber das Tierwohl und damit die Premiumqualität ihres Fleisches zu steigern. „Das schlägt sich letztlich in einer höheren Verbraucherakzeptanz und damit am Ende auch in einer höheren Zahlungsbereitschaft nieder“, ist sich Gresham sicher. Obwohl der regionale Rindfleischmarkt schon weitgehend gesättigt ist, gebe es Potenzial: „Rindfleisch muss dem Verbraucher als Koppelprodukt zur Milch deutlicher gemacht werden. Hier setzen wir auf mehr Konsumentenbildung und Aufklärung. Das ist letztlich der Schlüsselfaktor, wenn wir mehr Kälber in der Region gut vermarkten wollen.“ Überhaupt die Kommunikation entlang der Wertschöpfungskette, die im Rahmen des Projektes aufgebaut wurde, müsse auf Dauer erhalten bleiben. „Mehr Wertschöpfung für die Kälber bekommen wir nur gemeinsam und mit einer gerechten Erlösverteilung. Hier müssen alle Parteien wohl Federn lassen.“

Mehr Wertschöpfung für die Kälber bekommen wir nur gemeinsam und mit einer gerechten Erlösverteilung.

Josephine Gresham, Universität Hohenheim

Biomast rechnet sich nicht

Illusorisch sei, regionale Maststrukturen für Biokälber in großem Stil aufzubauen. „Die Biomast trägt sich finanziell unter anderem aufgrund der erforderlichen dreimonatigen Vollmilchtränke und der fehlenden Gesundheitsprophylaxemaßnahmen bei der Einstallung oft nur schwer“, sagt Josephine Gresham. Zudem ist die Nachfrage nach Biorindfleisch aktuell gering. Das gilt auch für Biokalbsfleisch, daher ist auch die Kälbermast kaum eine Alternative. Sie stellt klar: „Trotz der aufgezeigten Lösungen müssen weiter Kälber in andere Bundesländer oder ins Ausland zur Mast gelangen.“ Das liege nicht nur daran, dass regionale Mastplätze fehlten, sondern zunehmend auch die nötigen Schlachtkapazitäten.

Kurzer Kuhkontakt – bessere Fleischleistung beim Kalb

Im Rahmen des Projektes wurde auch die Fleischqualität der Biokälber und Biorinder angeschaut. Insgesamt zeigte sich dabei eine gute bis sehr gute Qualität hinsichtlich pH-Werte und Marmorierung. Tendenziell zeigten Kälber, die nur kurzen Kontakt zur Mutter hatten, höhere Zunahmen. Auch Kreuzungstiere schnitten bei der Fleischqualität (pH-Wert, Farbe, Tropfsaftverlust, Kochverlust, Scherkraft) sowie bei den Leistungsmerkmalen (EUROP Klassifizierung, Schlachtgewicht und Nettotageszunahmen) besser ab als reine Fleckvieh- und Braunviehkälber. Die Fleischfarbe war durch den höheren Raufutterverzehr der Biokälber dunkler als sich Metzger vielfach wünschen.

Was sagt der Verbraucher dazu?

Im Rahmen des Projektes wurden auch ca. 1.000 Verbraucher online zur Problematik einer oftmals zu geringen Wertschöpfung für Kälber befragt. Das Ergebnis in Kurzform:

Die „Kälberproblematik“ ist den Verbrauchern weitgehend unbekannt. Auch die möglichen Strategien zur Lösung kennen nur ca. 6 %. Labels, die in diesem Bereich bestehen, sind dem Großteil ebenfalls nicht geläufig. Natürlich ist den meisten das Wohlergehen der Milchkuhkälber wichtig, aber der Zusammenhang von Milch- und Fleischproduktion ist vielfach nicht präsent oder spiegelt sich nicht im Milchkonsum wider.

Als gut bewertet der Verbraucher die Lösungsstrategien: Kuhgebundene Kälberaufzucht, stressfreie Hofschlachtung und Einsatz von Zweinutzungsrassen. Hierfür wird das Vermarktungspotenzial als hoch eingestuft. Ein zielgruppenspezifisches, emotionales Marketing erscheint sinnvoll. Wobei die Zielgruppe als hauptsächlich weiblich, mit hohem Bio- und geringem Fleischkonsum sowie als Besitzer eines Haustiers beschrieben wird. Als weiteres Fazit der Verbraucherumfrage ergab sich, dass vor allem Betriebskantinen eine gute Möglichkeit sind, Fleisch aus kuhgebundener Aufzucht zu vermarkten.

Am Projekt Wertkalb, das von der Universität Hohenheim und der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt in Nürtingen wissenschaftlich durchgeführt wurde, beteiligten sich zahlreiche regionale und überregionale Partner, wie z.B. die RBW als Zuchtverband, die Bioanbauverbände, Molkereien wie die Schwarzwaldmilch und auch der LEH wie etwa die BESH oder Edeka Südwest Fleisch. Mehr Informationen zum Projekt finden Sie unter:

www.wertkalb.de

Wieviel wäre der Verbraucher bereit zu zahlen?

In einem Auswahl-Experiment zur Untersuchung des Verbraucherverhaltens zeigte sich, dass sich fast jede zweite Person für die Milch aus kuhgebundener Kälberaufzucht entschied und für konventionelle Milch dafür 1 € (+ 125 %) mehr zu zahlen bereit wäre. Bei Biomilch stieg die Zahlungsbereitschaft um 80 ct (+50 %). Es zeigte sich außerdem, dass ein Siegel allein für einen positiven Effekt auf die Kaufbereitschaft nicht ausreiche, sondern dass ausführlichere Zusatzinformationen nötig sind.

In Süddeutschland laufen derzeit mehrere Initiativen und Programme, um Bullenkälber aus der Milchviehhaltung künftig in der Region mästen zu können. Ziel ist gleichzeitig eine höhere...

Auf Holsteinbetrieben fallen viele männliche Kälber an, die eigentlich kein Mäster wirklich einstallen möchte. Wie lässt sich das Problem künftig lösen?