Der Klimawandel ist nur teilweise schuld daran, dass wir es womöglich auch hierzulande schon bald mit einer neuen Rinderkrankheit zu tun haben:

- UPDATE 24.10.2023: Laut des Schweizer Bundesamts für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) konnte das Referenzlabor der World Organisation for Animal Health (WOAH) die Anfang Oktober 2023 in der Schweiz untersuchten Fälle nicht bestätigen. Mit diesem negativen Ergebnis gilt die Schweiz wieder offiziell frei von Epizootic Hemorrhagic...

Der Klimawandel ist nur teilweise schuld daran, dass wir es womöglich auch hierzulande schon bald mit einer neuen Rinderkrankheit zu tun haben:

- UPDATE 24.10.2023: Laut des Schweizer Bundesamts für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) konnte das Referenzlabor der World Organisation for Animal Health (WOAH) die Anfang Oktober 2023 in der Schweiz untersuchten Fälle nicht bestätigen. Mit diesem negativen Ergebnis gilt die Schweiz wieder offiziell frei von Epizootic Hemorrhagic Disease Virus (EHDV). Entsprechend konnten die bisher getroffenen Maßnahmen aufgehoben werden.

- Im Oktober 2023 ist der erste Fall der Epizootischen Hämorrhagie (EHDV) bei einem Kalb in der Schweiz, Kanton Bern, ca. 60 Kilometer von der deutschen Grenze entfernt, bestätigt worden (FLI, 17.10.2023). Laut dem FLI handele es sich wahrscheinlich um den Serotyp 8, der bereits im November 2022 in Italien und Spanien festgestellt wurde. Einen zugelassenen Impfstoff gebe es nicht.

In Spanien sind seit Ende 2022 bereits mehr als 25 Fälle der so genannten Epizootischen Hämorrhagie (EHDV) in Rinderherden aufgetreten, von einer weiteren Ausbreitung ist auszugehen. Aus Italien wurde ebenfalls erst jüngst von Fällen berichtet. In den USA, Afrika und Asien ist die Erkrankung schon länger vor allem bei Hirschen bekannt.

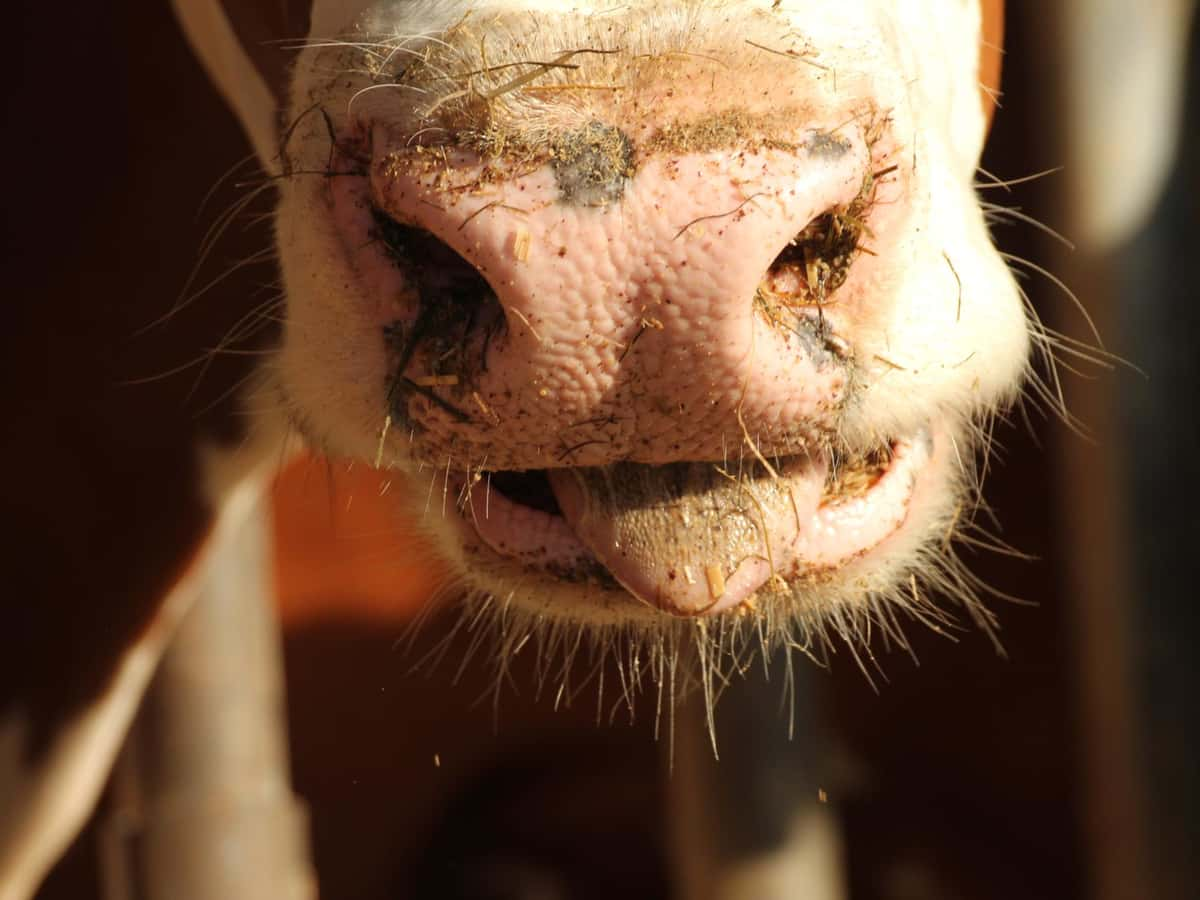

Symptome und Verlauf: EHD führt bei infizierten Rindern nach einer Inkubationszeit von 2 bis 10 Tagen zu sehr vielfältigen klinischen Symptomen, die denen der Blauzungenkrankheit ähneln, wie z.B. Schleimhautblutungen, Fieber, Mattigkeit, Blutungen, Ödeme, Atembeschwerden und Lahmheiten. Die Verläufe können subklinisch, mild bis schwer sein und hängen jeweils vom Virusstamm, dem Alter der Tiere und von der Rinderrasse ab. Bei Milchkühen können die Leistungsverluste erheblich sein. Todesfälle seien laut Prof. Beer aber eher selten. „Milde Verläufe dominieren.“ Für Menschen bestehe keine Gefahr.

Die Übertragungswege: Bei der Epizootischen Hämorrhagie handelt sich um eine Viruskrankheit, die Wiederkäuer befällt und jetzt offenbar von Hirschen auf Rinder übersprang. Als Überträger fungieren die bereits von der Blauzungenkrankheit bekannten Gnitzen. „Diese sehr kleinen Insekten können mit dem Wind über weitere Entfernungen aus den Infektionszonen Nordafrikas nach Europa getragen werden, z.B. im Rahmen eines Sandsturms“, teilt Prof. Dr. Martin Beer, Leiter des Instituts für Virusdiagnostik am Friedrich-Loeffler-Institut (FLI) auf der Insel Riems auf eine Anfrage der Elite-Redaktion mit. Eine dieser Gnitzenarten (Culicoides imicola) sei aber auch bereits in Südeuropa heimisch.

Beide Faktoren seien vermutlich die Ursache der Einschleppung und Weiterverbreitung in Spanien und Italien. Der Klimawandel spiele hier laut Prof. Dr. Beer nur teilweise eine Rolle, z.B. durch verbesserte Lebensbedingungen für die Gnitzen. Die zweite Ursache seien optimierte Infektionsraten von Gnitzen, insbesondere der heimischen Arten bei höheren Temperaturen. „Welchen Anteil diese Faktoren jeweils haben, ist jedoch unklar“, so der Experte weiter.

In Hessen, Rheinland-Pfalz, NRW und Niedersachsen sind Fälle von BTV-3 bestätigt. Was bedeutet der neue Ausbruch der Blauzungenkrankheit und wie geht es weiter?

Erhöhte Wachsamkeit empfohlen!

Der Experte vom FLI rechnet zwar in absehbarer Zeit nicht mit einem Auftreten von EHDV in Deutschland. Die Infektionsgebiete seien aktuell noch weit entfernt und Verschleppungen durch Wind in Richtung Deutschland seien eher unwahrscheinlich. „Für Deutschland steigt die Wahrscheinlichkeit der Einschleppung, wenn es zu einer schrittweisen Ausbreitung Richtung Norden kommt und dann angrenzende Länder wie Frankreich betroffen wären“, so Prof. Dr. Martin Beer.

Allerdings sollte man auch in Deutschland jetzt verdächtige Tiere, z.B. mit unklarer Symptomatik oder Läsionen auf EHDV untersuchen. Die notwendigen Diagnosetools seien beim FLI bereits etabliert. „Eine erhöhte Wachsamkeit ist empfohlen!“ warnt Prof. Beer. Das Nationale Referenzlabor am FLI beobachtet und bewertet in Zusammenarbeit mit dem zuständigen EU-Referenzlabor ständig die aktuelle Situation.

Vorbeugung: In Spanien wurden jetzt um die betroffenen Betriebe im Umkreis von 150 km Sperrzonen eingerichtet, aus denen aktuell keine lebenden Wiederkäuer verbracht werden dürfen. Laut FLI seien Sperrzonen und Transportverbote auch die einzig wirksamen Maßnahmen zur Vorbeugung einer Krankheitseinschleppung. Damit könne man eine Verbreitung über weitere Strecken unterbinden oder zumindest stark minimieren. Tiertransporte bzw. Tierzukauf sind ohnehin durch die geltenden Transportbeschränkungen nicht möglich.

Einen wirksamen, inaktivierten Impfstoff gebe es in Europa aktuell noch nicht. Erste Forschungsarbeiten dazu laufen aber bereits. Bisher bleibt also nur, die empfänglichen Tiere vor den Gnitzen schützen.