Beim diesjährigen WBC in Madrid trafen sich rund 3000 Rindertierärzte aus der ganzen Welt (mehr als 100 allein aus Deutschland), um Forschungsergebnisse aus den Bereichen Diagnostik, Zoonosen und Ökonomie von Produktionserkrankungen in Milchkuhherden zu diskutieren. Hier ein Themenüberblick.

Die Vielfalt macht‘s

Den Auftakt machte Prof. Ynte Schukken aus Wageningen (NL). So konnte sein Team mithilfe von Spezialdiagnostik (16 S Sequenzierung) zeigen, dass Milchproben von Kühen, die lange Zeit niedrige Zellzahlen und keinen Erregernachweis hatten, über ein besonders vielfältiges Mikrobiom verfügten.

Das Mikrobiom im Euter besteht ähnlich wie im Darm aus gutartigen Bakterien. Bei Mastitiskühen ohne Erregernachweis enthält das Mikrobiom dagegen weniger unterschiedliche Bakterien. Die Ergebnisse weisen darauf hin, dass ein vielfältiges Mikrobiom die Abwehr im Euter stärkt.

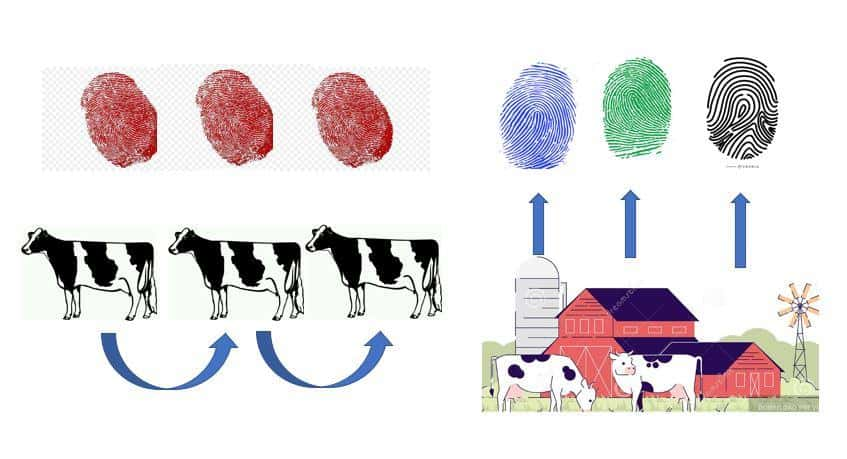

Genetischer Fingerabdruck

In der Mastitisbekämpfung auf Herdenebene unterscheidet man zwischen umwelt- und kuhassoziierten Bakterien. Die Einteilung ist lange etabliert und ein Hinweis darauf, wo man bei der Lösung von Eutergesundheitsproblemen ansetzen muss. Doch diese Unterscheidung ist nach neuesten Erkenntnissen nicht mehr zeitgemäß:

Denn ist der Infektionsdruck hoch genug, dann werden typische Umweltstreptokokken (Sc. uberis) plötzlich ansteckend und können beim Melken von Kuh zu Kuh (kuhassoziiert) übertragen werden. In England sind bereits 50% der Sc. uberis Fälle ansteckend. Unscheinbare Hautbesiedler (KNS), die einen leichten Zellzahlanstieg im subklinischen Bereich verursachen und in der Regel durch das Dippen verschwinden, führen plötzlich zu schweren klinische Mastitiden.

Genetische Fingerabdrücke sagen genau, wo ein Mastitiserreger herkommt

Ruth Zadoks, Uni Sydney, Australien.

Wenn beispielsweise bei mehreren Kühen der gleiche Erreger-Fingerabdruck nachweisbar ist, spricht das für eine Ansteckung im Melkstand (kuhassoziiert). Haben viele Kühe dagegen unterschiedliche Fingerabdrücke, verhält sich der Erreger umweltassoziiert (viele Ansteckungsquellen).

So konnte Prof. Ruth Zadok, Universität Sydney bei einer S. aureus Herdensanierung (n=6) zeigen, dass die Verbesserung der Melkhygiene nur in den Herden A, B, C (s. Grafik) einen Rückgang der Prävalenz brachte. In den Herden D, E, F konnten unterschiedliche Fingerabdrücke des Mastitiserregers identifiziert werden, was dafür spricht, dass er sich umweltassoziiert verhält und die Verbesserung der Melkhygiene hier nicht geholfen hat.

Sanierungserfolge in sechs Milchkuhherden

Wenn der genetisch identische Erreger auch im Trinkwasser, im Dippmittel oder im Nachbarbetrieb zu finden ist, hilft das die passende Bekämpfungsstrategie zu entwickeln. Für die breite Praxisanwendung sind diese genetischen Tests noch nicht geeignet, da sie bisher noch zu kostenintensiv sind. Die Erkenntnis für die wissenschaftliche Arbeit ist aber wegweisend.

Rückkehr des Gelben Galts

Auch der gelbe Galt, Streptococcus agalactiae, ein Mastitiserreger, der bisher als streng kuhassoziiert galt, wurde in den letzten Jahren wieder häufiger nachgewiesen. In Dänemark konnte ein Anstieg von zwei bis sechs Prozent gezeigt werden. In den Niederlanden sind inzwischen schon zwei Prozent der Milchtankproben Sc. agalactiae positiv.

Auffällig ist, dass Infektionen mit dem „Gelben Galt“ neuerdings weniger schwer verlaufen und darum eher mal übersehen werden können. Der ansteckende Kuhkeim hat Zoonose-Potenzial und kann von der Kuh auf den Menschen (und umgekehrt) übertragen werden. Dr. Theo Lam, Universität Uetrecht aus den Niederlanden erklärte, dass 20 % der Menschen unsichtbar mit Sc. agalactiae infiziert sind. Sie infizieren sich im Kuhstall über Kot (5%), Wasser (30%), Rohmilch (9%) oder durch Kontakt zu anderen Menschen.

Besonders empfindlich für die Ansteckung mit dem Erreger sind Babys. Sie werden meistens bei der Geburt durch infizierte Mütter angesteckt. Sie können an schwer verlaufender Lungenentzündung und Hirnhautentzündung erkranken und sogar sterben.

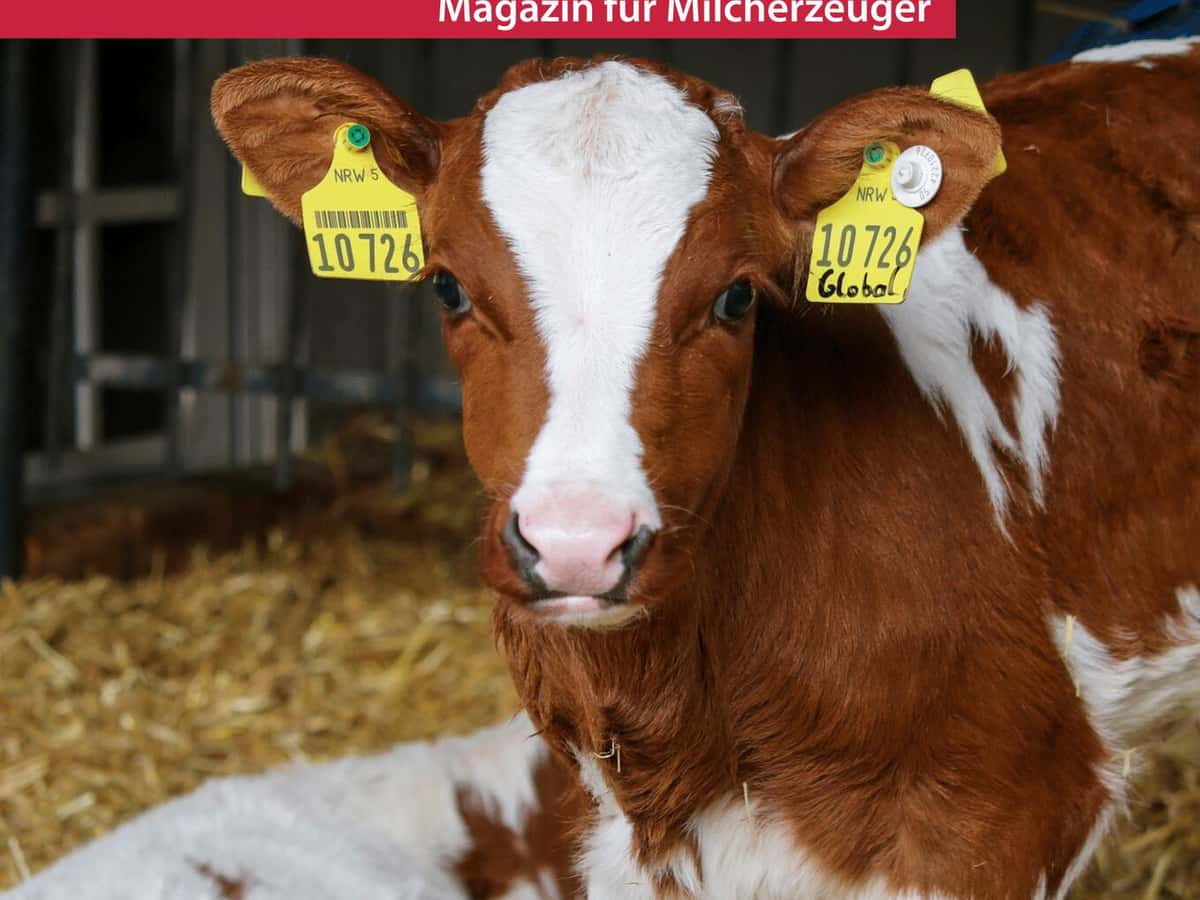

Antibiotikareduktion über Zuchtwerte

Genomische Tests aus Ohrstanzen von Jungtieren können helfen, Antibiotika in der Herde einzusparen. In einer Studie der Arbeitsgruppe um Prof. Volker Krömker, Universität Kopenhagen, konnte anhand der genetischen Ausstattung eine sehr solide Prognose über Leistung und Gesundheit der Tiere ausgesprochen werden. Im Detail konnte man beurteilen, welche Tiere weniger Euterentzündungen und weniger Therapietage haben.

Die Untersuchungen dazu liefen in UK, NL und Italien. Insgesamt konnten 4000 Laktationen aus den zurückliegenden fünf Jahren untersucht werden. Alle untersuchten Tiere wurden je nach Zuchtwert in zwei Gruppen geteilt. Tiere mit einem Gesamtzuchtwert > 100 im Vergleich zum Populationsmittel zeigten:

- Niedrigere Inzidenzraten (19 vs 27%)

- Weniger Therapietage (0,5 vs 0,9 Tage)

- Weniger Sperrmilchtage (0,8 vs 1,1 Tage)

Die genomische Untersuchung (DNA) wird aus einer Ohrstanzprobe oder Haar entnommen. Die Prognose des Tests ist für das Mastitisgeschehen ist sehr gut.

Mit Kühen Geld verdienen

Alte Kühe geben mehr Milch. Darum setzt Prof. Ricardo Chebel, Universität Florida, auf Langlebigkeit und fasst zusammen, dass die teuersten Kühe die Trockensteher (keine Milch) und die Abgangskühe (nie wieder Milch) sind. Ziel in jedem Betrieb sollte eine niedrige Abgangsrate und eine gute Pregnancy Rate sein, beides Garanten für gute Milchleistungen. Jeder Herdenmanager sollte die Abgangsgründe und -leistungen genau kennen und regelmäßig die Daten dazu analysieren.

Werden die Abgangsgründe ehrlich dokumentiert, dann richtet sich die Bestandsberatung nach dem Hauptabgangsgrund (Fruchtbarkeit, Klauen, Mastitis). Wenn in guten Betrieben der häufigste Abgangsgrund „zu wenig Milch“ ist, dann ist das ein Zeichen dafür, dass der Gesundheitsstatus zufriedenstellend ist und man es sich leisten kann, niederleistende Tiere zu remontieren.

Die teuersten Kühe sind die Abgangskühe

Prof. Ricardo Chebel, University of Florida

Grundsätzlich gilt:

- Färsen sind erst ab der Mitte der zweiten Laktation profitabel (Grafik)

- Je höher das EKA ist, desto mehr Färsen brauche ich z.B. 40 % mehr, wenn das EKA von 22 auf 26 Monate steigt.

- Je höher die Pregnancy Rate, desto höher die Milchleistung.

Verluste und Gewinne im Laktationsverlauf

Routinetool: Lungenultraschall

Um langfristig gute Tierleistungen geht es auch in der Kälbergesundheit. Hier entwickelt sich die Ultraschalluntersuchung der Lunge gerade zu einem Tool, dass zunehmend im Kälberstall eingesetzt wird. Denn einerseits kann man mit einem „Blick“ auf die Lunge Entzündungsherde (Konsolidierung) sehen und auch die Tiere behandeln, die äußerlich nur wenig klinische Symptome zeigen. Andererseits können Behandlungs- und Impfprotokolle auf ihren Erfolg hin geprüft werden. Und irreversibel geschädigte Kälber (Score 3/ ein ganzer Lungenlappen funktioniert nicht mehr) können frühzeitig von der Zucht ausgeschlossen werden, weil ihre Leistungsprognose negativ ist.

Lungenentzündung ist ein Symptom der Rindergrippe und führt langfristig zu negativen Folgen für das Wachstum, die Leistungsfähigkeit und die Fruchtbarkeit aus. Umso wichtiger ist die frühzeitige Erkennung und Therapie. Ein erstes sicheres Anzeichen ist das Husten im Bestand. Wer jetzt umgehend die Behandlung einleitet, verhindert chronische Fälle.

Früherkennung der Grippe rettet Kälberleben

Laurens Chantillon, Ghent University, Belgien

Eine Weiterentwicklung gab es auch bei der Diagnostik der Grippe. Mit dem Easy-Lavage-System aus Deutschland ist es möglich in weniger als einer Minute Kälber durch die Nasen zu spülen und mit sehr hoher Genauigkeit, die Grippeerreger zu identifizieren.

Aber Ultraschall kann noch mehr. Tierärzte aus Italien wiesen darauf hin, dass sich neben den Trächtigkeitsuntersuchungen und der Rückenfettdicke-Messung auch andere Organe (Zitzen, Nabel, Hoden) mit Ultraschall untersuchen lassen.

Der nächste Weltrinderkongress 2024 findet in Cancun, Mexiko statt.