Ist „jedes Jahr ein Kalb“ noch der richtige Weg? Besonders bei hochleistenden Herden kann es sinnvoll sein, Kühe bewusst später zu besamen und die Laktationen damit auszudehnen. Warum?

- Dank hoher Milchleistung und guter Persistenz muss nicht mehr jede Kuh jedes Jahr abkalben.

- Weil der Kuh mehr Zeit bis zur nächsten Besamung eingeräumt wird, besteht die Chance, die Fruchtbarkeit zu verbessern und den Hormoneinsatz zu reduzieren.

- Die Kuh wird weniger oft in eine kritische Transitphase versetzt. Dadurch lassen sich unproduktive Trockentage, Sperma- und Tierarztkosten reduzieren.

- Zudem besteht die Chance, Nutzungsdauer und Lebenstagsleistung zu steigern.

- Letztlich führen längere Laktationen zu weniger Kälbern, was die schwierige Vermarktung entlasten würde.

- Das kann für mehr gesellschaftliche Akzeptanz sorgen.

Betriebsindividuell betrachten

Erste Auswertungen zeigen, dass sich längere Laktationen rechnen können. Aber: Nicht für jeden Betrieb, nicht für jede Kuh und nicht von heute auf morgen! Deshalb muss die Strategie betriebsindividuell betrachtet und „erforscht“ werden. Wird die freiwillige Wartezeit zu schnell heraufgesetzt, kann das fatale Folgen haben. Die Gefahr besteht, dass zu viele altmelke Kühe und geringe Persistenz Milchleistung und Futtereffizienz reduzieren oder dass viele Kühe zum Ende der Laktation fett werden und damit das Risiko für Stoffwechselerkrankungen steigt. Mangelhafte Fruchtbarkeit kann zudem mehr ungeplante Abgänge verursachen.

Betriebe sollten deshalb gewisse Grundvoraussetzungen erfüllen, um sich der Strategie zu widmen. Unumgänglich sind ein gutes Fruchtbarkeits- und Fütterungsmanagement. Hinzu kommt das Leistungsniveau: Bei Holsteins sollten z. B. 10 % der Herde über 50 kg Milch liegen, die durchschnittliche Milchleistung über 200 Laktationstage bei über 30 kg Milch. Bei einer geringeren Milchleistung werden die genannten Risikofaktoren noch relevanter.

Keine Leistungsgruppen

Die Persistenz der Milchleistung wird in erster Linie durch die Fütterung sichergestellt! Deshalb sollten Kühe bis zum Ende der Laktation intensiv gefüttert werden. Eine Fütterung nach Leistung sowie Gruppenwechsel innerhalb der Laktation verursachen oft einen deutlichen Leistungsabfall. Deshalb: Eine Ration über die gesamte Laktation füttern. Wenn es das Melksystem erlaubt, sollte eine möglichst nicht-selektierbare Voll-TMR gefüttert werden. Am automatischen Melksystem (AMS) sollten in der Spitze max. 4,5 kg Kraftfutter gefüttert werden. Eine Einteilung nach Laktation und Alter mit separater Färsengruppe sowie eine Gruppengröße von rund 120 Tieren sind im Hinblick auf Fütterung und Rangordnung empfehlenswert.

Gleichmäßige Abkalbungen sicherstellen

Um Milchleistung, Stallbelegung, Besamungen und Abkalbungen über das gesamte Jahr gleichmäßig zu verteilen, muss der gesamte „Repro-Zyklus“ betrachtet werden. Wird die freiwillige Wartezeit (FWZ) tierindividuell festgelegt, sollte wohl überlegt sein, dass nicht zu viele Tiere auf einmal kalben. Denn das kann für eine Überbelegung im Trockensteher-, Abkalbe- und Kälberbereich sorgen. Besonders wichtig sind gleichmäßige Abkalbungen am AMS, damit dieses gleichmäßig ausgelastet ist und möglichst viele Melkungen pro Kuh und Tag realisiert werden. Deshalb: strategisch und langsam umstellen!

Färsen und Kühe unterscheiden?

Färsen haben eine bessere Persistenz, wenn sie entsprechend gehalten werden (eigene Gruppe, gute Melkfrequenz am AMS). Hinzu kommt, dass sich Färsen noch entwickeln müssen, weshalb ihnen mehr Zeit meistens zugute kommt. Doch auch bei Färsen müssen Körperkondition und Fruchtbarkeit kritisch hinterfragt werden. Tiere, die eher zur Verfettung neigen oder Jungkühe, die nicht regelmäßig bullen, sollten rechtzeitig besamt werden.

Kühe wiederum bieten den Vorteil, dass man die Daten vorheriger Laktationen kennt (Persistenz, Fruchtbarkeit, Stoffwechsel). Letztlich muss sowohl bei Färsen als auch bei Mehrlaktierenden individuell nach Milchleistung, Köperkondition (BCS), Genetik und ggf. vorheriger Laktation entschieden werden. Durch die höhere Milchleistung und schwierige Kälbervermarktung sind längere Laktationen tendenziell ein „Holstein-Thema“. Doch auch bei hochleistenden Fleckviehherden kann darüber nachgedacht werden.

Einstiegsleistung vs. Persistenz

Hohe Einstiegsleistungen sind unter Vorgabe einer hohen Tiergesundheit ein Muss, um über längere Laktationen nachzudenken. Aber: Einstiegsleistung und Persistenz hängen nicht unbedingt zusammen. Wichtig ist, die vorherige Laktation und ggf. den genetischen Hintergrund zu betrachten (Kuhfamilie und/oder Zuchtwerte). Die Persistenz wird vor allem über Management und Haltung sichergestellt. Bei häufigem Gruppen- und Fütterungswechsel oder mangelhafter Tiergesundheit hält eine Kuh mit hoher Einstiegsleistung diese nicht lange.

Die Faustformel „Milchleistung an Tag 30 (±) mal drei“ zu nutzen, um die FWZ für eine Einzelkuh zu berechnen, kann als Orientierungswert betrachtet werden. Aber: Es ist nicht die passende Lösung für jeden Betrieb. Besser ist es, weniger pauschal und stattdessen betriebs- und tierindividueller zu entscheiden. Zudem spielen neben der Milchleistung weitere Faktoren eine wichtige Rolle wie z. B. Kondition oder Fruchtbarkeit.

Mit 20 kg Milch trockenstellen

Eine verlängerte freiwillige Wartezeit darf nicht zu einer längeren Trockenstehzeit führen! Grundsätzlich sollte es Ziel sein, dass Kühe maximal 60 Tage trockenstehen. Rein betriebswirtschaftlich gesehen ist es sinnvoll, Kühe mit mindestens 20 kg Milch trockenzustellen – bei einem angepassten Fütterungsmanagement mit einer hohen Trogration.

Aber: Auch hier immer tierindividuell schauen. Vor zu hohen Leistungen zum Trockenstellen sollte man keine „Angst“ haben, da man diese Kühe erst einmal im Stall haben muss und sie sich dann in der Regel gut managen lassen, d. h. trotz hoher Leistung problemlos trockenstellen lassen.

Wichtig ist festzulegen, bis zu welchem Laktationstag oder bis zu welcher Milchleistung Kühe maximal besamt werden sollten. Ein Anhaltspunkt (auch hier aus rein betriebswirtschaftlichen Gründen) sind 30 kg Milch als untere Grenze. Kühe mit weniger Milch zum Besamungszeitpunkt, sollten nicht mehr besamt werden, weil eine zu geringe Persistenz und zu viele unproduktive Tage absehbar sind. Ausschlaggebender als der Laktationstag oder die Leistung sollten hier aber Faktoren wie Zellzahl oder Eutergesundheit insgesamt sein, um zu entscheiden, wie viele „Chancen“ die Kuh noch bekommt.

Wachsender Einfluss der Genetik

Wie fängt ein Betrieb, der die Grundvoraussetzungen erfüllt, nun am besten an?

- Betriebsindivuelle Grenzwerte festlegen (z. B. Färsen mit 40 kg Milch und Kühe mit über 50 kg Milch = FWZ 150 Tage). Bei Einzeltieren und/oder Färsen anfangen und kontinuierlich steigern (wenn es gut läuft, Kontrolle ist wichtig).

- Im Zweifel immer tierindividuell entscheiden, indem man die (vorherige) Leistung, Gesundheit, Fruchtbarkeit, Kondition und Genetik der Kuh betrachtet. Bei Kühen, die schnell tragend werden, hochleistend sind und nicht so schnell fett werden, kann länger gewartet werden.

- Auch bei einer verlängerten freiwilligen Wartezeit sollten die Kühe einen regelmäßigen Zyklus zeigen! Deshalb sollten Kühe (egal, wann sie wieder besamt werden sollen), die ab dem 60. bis 70. Laktationstag keine Brunst zeigen, bei der Bestandsbetreuung kontrolliert werden. Das gilt auch, wenn sie unregelmäßig brünstig sind.

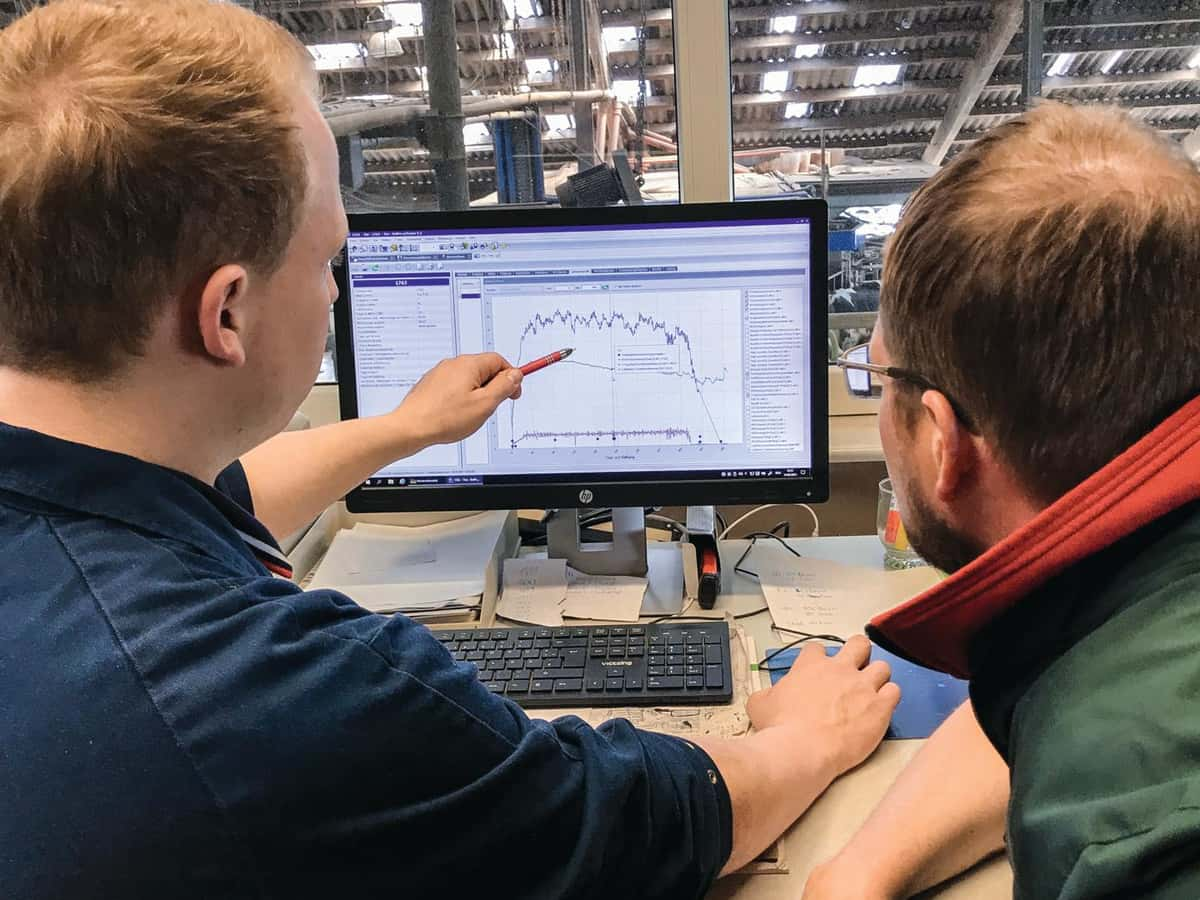

- Für die (oft tierindividuellen) Entscheidungen sind Dokumentation sowie ein Blick von außen unumgänglich! Neben Parametern aus dem Büro (Milchleistung, Laktationskurven etc.) ist vor allem die Kontrolle im Stall, d. h. direkt an den Kühen, sehr wichtig (BCS etc.). Je mehr Daten und Informationen ich von einem Tier habe, desto schneller und sicherer kann ich meine Entscheidungen treffen.

- Eine Betreuung durch den Tierarzt und/oder Fütterungsberater hilft oft, Prozesse zu entwickeln bzw. zu hinterfragen. Hinzu kommen das Fütterungs- und Fruchtbarkeitscontrolling sowie eine regelmäßige Erfolgskontrolle.

Weg der Zukunft?

Bleibt festzuhalten: Vieles spricht für eine Verlängerung der Laktationen, einiges aber auch dagegen. Grundvoraussetzung sind ein optimales Fütterungsmanagement und eine gute Fruchtbarkeit, um die Persistenz sicherzustellen. Ganz wichtig ist, dass immer betriebsindividuell und oft auch tierindividuell entschieden werden muss, wann die Kuh wieder besamt wird. Ziemlich sicher ist, dass längere Laktationen und weniger Kälber in Zukunft ein wichtiges Thema sein werden, mit dem sich Milcherzeuger zunehmend beschäftigen müssen.

Checkliste:

Wichtige Kriterien, die Betriebe erfüllen müssen, um Laktationen schrittweise verlängern zu können, ohne große Risiken einzugehen:

| Gute Fruchtbarkeit: Ein gutes Besamungsmanagement (Brunsterkennung, Besamung) ist wichtig, um ungeplante Abgänge zu verhindern. Je schneller Kühe tragend werden, umso länger kann die FWZ sein.

| Homogene Herde: Je homogener die Herde, desto einfacher ist die Planung der FWZ und der Abkalbungen. Hinzu kommt, dass eine Voll-TMR bei homogenen Kühen entsprechend mehr Kühen gerecht wird.

| Homogene Laktationskurven: Die durchschnittliche Milchleistung über 200 Laktationstage sollte über 30 kg Milch liegen. Dabei kann es große Spannweiten zwischen Einzeltieren geben.

| Hohe Milchleistung: Rund 10 % der Herde sollten über 50 kg Milch geben. Zum Trockenstellen sollten Kühe noch mindestens 20 kg Milch geben.

| Konstante Fütterung: Über die gesamte Laktation sollte eine Ration gefüttert werden, um die Persistenz bis zum Laktationsende sicherzustellen. Sofern es das Melksystem erlaubt, ist eine Voll-TMR die beste Option.

| Wenig Umgruppierungen: Je weniger Umgruppierungen innerhalb der Laktation stattfinden, desto konstanter bleibt die Milchleistung.

| Bestandsbetreuung: Regelmäßige Frischabkalber- und TU-Checks sichern Tiergesundheit und Fruchtbarkeit.

| Dokumentation: Je mehr Daten erfasst und analysiert werden, desto exakter kann über die FWZ entschieden werden.

Quelle: Tierarzt André Hüting, Tierarztpraxis an der Güterstraße, Kuhblick GmbH und Herdenmanager Mathis Benning, LIMA Holstein KG

Weitere Artikel rund um Reproduktion und Zwischenkalbezeit: